埼玉大学初の天文学専門の研究室として、2009年度に誕生しました。

太陽系外惑星や褐色矮星、星惑星の誕生と進化などを中心に、さまざまな観測的研究を行っています。

研究内容については、埼玉大学広報誌「欅研究紹介特別号」Vol.2や研究発表一覧もご参照ください。

宇宙に詳しい小中高の先生や科学館/プラネタリウムの学芸員、天文学者を育てています。

研究発表一覧

主な研究内容

星惑星形成

星惑星形成

宇宙には様々な星が輝いています。

自ら明るく輝く恒星、恒星の周囲を公転し、その光を反射して光る惑星、両者の中間的で僅かに光る褐色矮星があります。太陽などの恒星は、中心核で起きる水素の核融合で光ります。 ところが太陽質量の8%より軽い天体は、中心核の温度が低いため核融合反応が起こりません。重力収縮をエネルギー源としているので年齢を取るほどに暗くなっていき ます。

宇宙にはどうしてこのように多種多様な星が存在するのでしょうか?

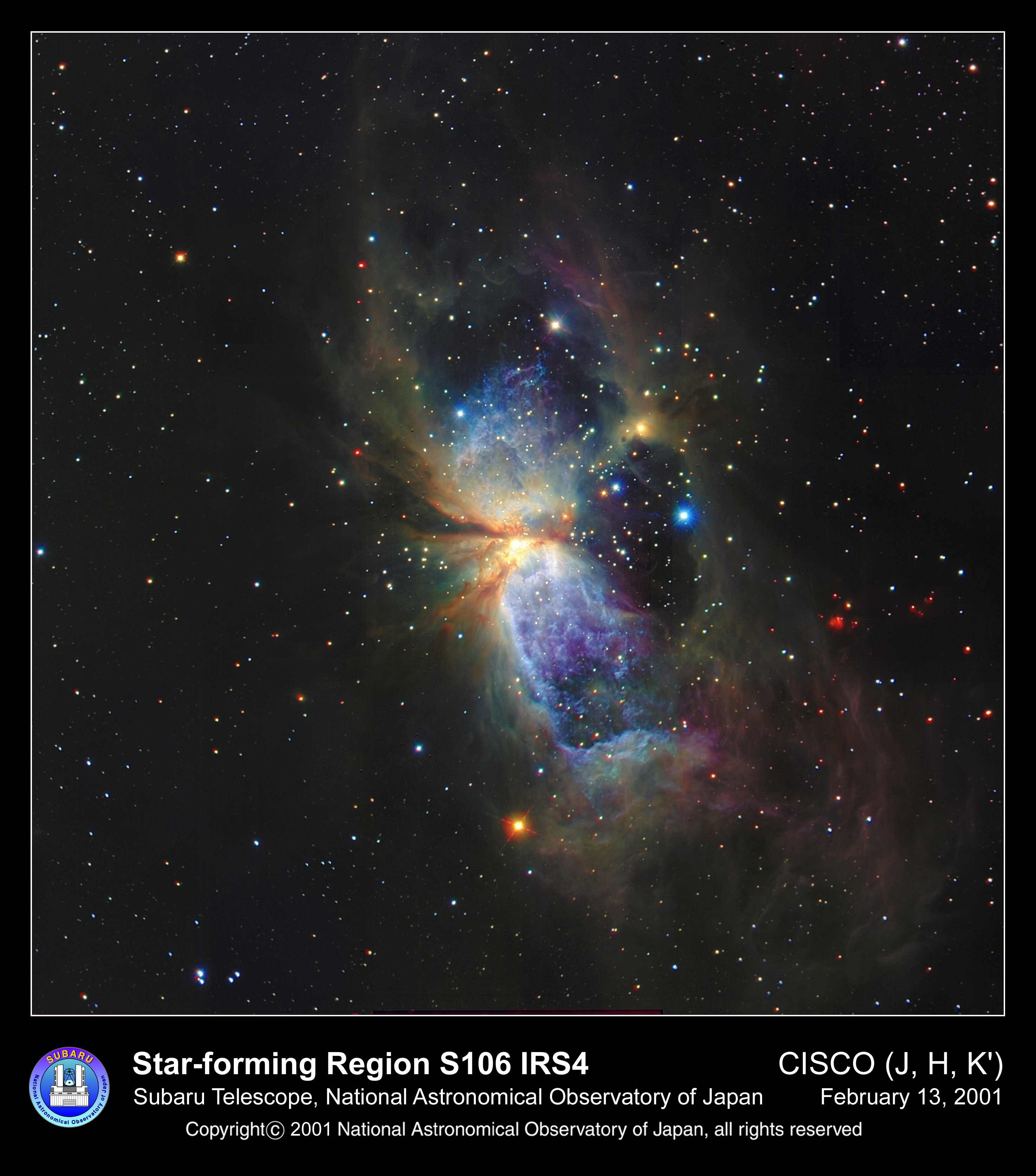

この疑問を解き明かすために、私たちのグループでは国内の望遠鏡やすばる望遠鏡などハワイやチリなど海外の望遠鏡を使って星や惑星、褐色矮星の誕生現場を観測しています。右図ははくちょう座S106領域と呼ばれ、中心で太陽の20倍以上の重さをもつ恒星が生まれ、その周囲にジェットを噴出しています。そして周りでは、多数の軽い恒星、褐色矮星、そして単独で存在する惑星質量天体などが誕生しています。

十人十色な星が誕生する領域をいろいろな波長・手法で観測・解析して、恒星や惑星/惑星質量天体、褐色矮星の形成過程や普遍性、多様性の謎を探ります。

すばる望遠鏡を用いた研究成果〜色の対照鮮やか、おうし座の連星系円盤〜

太陽系外惑星

太陽系外惑星

太陽は、地球を含め8個の惑星を従えています。同じように、宇宙にある他の恒星も、惑星、いわゆる「太陽系外惑星」をもつことが、近年わかってきました。また、親星である恒星の周りを周回しない、「単独惑星質量天体」も見つかりつつあります。

このような系外惑星や惑星質量天体は、どのように生まれ、どのような進化をたどり、どのくらい多く宇宙に存在するのでしょうか?

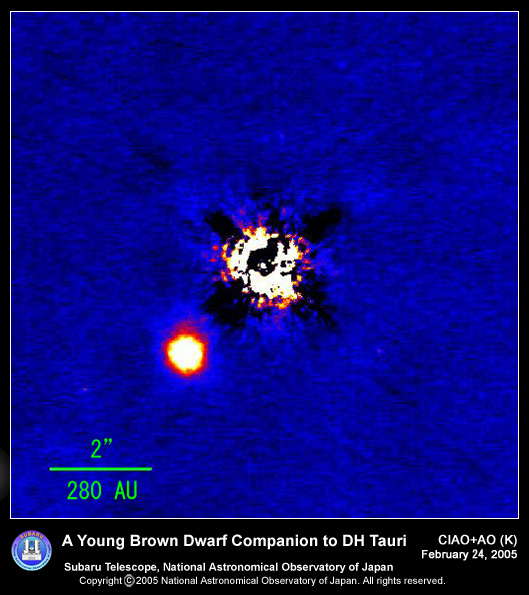

私たちのグループでは系外惑星の観測を、直接画像で見る手法、間接的に減光を捉える手法、将来の系外地球探査に向けた調査など、様々な方法で行っています。左の画像には、おうし座DH星の周りを廻る、木星の40倍重い褐色矮星が映っています。明るい主星の光を隠して、周りの暗い部分を観測するためのコロナグラフという装置をすばる望遠鏡に取り付けて撮影しました。

私たちのグループでは系外惑星の観測を、直接画像で見る手法、間接的に減光を捉える手法、将来の系外地球探査に向けた調査など、様々な方法で行っています。左の画像には、おうし座DH星の周りを廻る、木星の40倍重い褐色矮星が映っています。明るい主星の光を隠して、周りの暗い部分を観測するためのコロナグラフという装置をすばる望遠鏡に取り付けて撮影しました。

埼玉大学に設置のSaCRA55cm望遠鏡を用いて、主星の前を惑星が通過する際の減光(トランジット)観測も行っています。そのほか、近い将来行われる、地球に似た惑星探査のために、生命を持つ地球が宇宙からどのように見えるか、生命の有無によってどのように見え方が変わるかということを数値計算や月の地球照観測によって調べています。

「ほかの地球、そしてほかの私はいるのでしょうか?」

?十年後に得られるだろう答えに向けて、一つ一つ 解き明かしていきます。

マルチメッセンジャー天文学:宇宙の突発現象〜星の誕生と死、活動的な銀河〜

マルチメッセンジャー天文学:宇宙の突発現象〜星の誕生と死、活動的な銀河〜

星が誕生するとき、死を迎えるとき、突発的に明るくなることがあります。

私たちの研究室では、このような突発天体の観測や変光天体の連続モニター観測など、天文学の比較的未開拓な次元である「時間軸」に焦点を当てた研究を行っています。

ここでは、埼玉大学の望遠鏡だけでなく他8大学や国立天文台と協力して、国内外に持つ中小の望遠鏡を有機的に結びつける

「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築」プログラムを進めています。

それぞれ一台の望遠鏡は決して大きくありませんが、地球規模ネットワークを構築することで、

すばる望遠鏡やALMA電波望遠鏡のような大望遠鏡だけでは達成困難な研究も可能となります。

さらに、未来の天文学者や技術者、教員を育てるべく、大学の垣根を越えて一緒に教育と研究を促進し、天文学の研究教育拠点の形成も進めています。

詳しくは、光・赤外線天文学大学間連携をご覧ください。

太陽

太陽

私たちの研究室では、太陽望遠鏡を使って、定期的に太陽を観測しています。また、太陽観測衛星「ひので」との同時観測から、

多波長にわたってモニターし、太陽の磁場やフレアなどの活動性を調べています。

市販望遠鏡に搭載できる太陽用高波長分解能分光器も新たに作成し、太陽の自転やフレア活動をさらに詳細にモニターできるようになっています。

観測画像一覧もご参照ください。

星空ー天文教材ー

星空ー天文教材ー

小中学校の理科分野で、教員たちが一番苦手に感じているのが「天文分野」。そこで私たちは、全天180度を見ることができる星空カメラを作成しました。毎分自動撮影した画像をインターネット上で見られるようにしています。

星空画像もご参照ください。

メシエ天体カタログ

メシエ天体カタログ

シャルル=メシエがみつけた天体たちを、埼玉大学SaCRA望遠鏡で観測しました。

小惑星

小惑星

埼玉大学SaCRA望遠鏡を使って、太陽系の小天体を観測しています。地球に非常に接近した小惑星"2012DA14"を観測することにも成功しました!

動画をご参照ください。

研究成果は、Astronomy & Astrophysics, Vol. 559 に掲載されました

彗星

彗星

2013年11月13日にアイソン彗星の撮像に成功しました。

観測は明け方の4:30~5:30に埼玉大学SaCRA望遠鏡で行いました。

「バンド:R,積分時間120s×7」「時間移動を連続画像にしたもの」「バンド:g,i,z三色合成図、積分時間100秒」

2013年11月25日にラブジョイ彗星の撮像に成功しました。

観測は明け方に旧国立天文台堂平観測所91cm望遠鏡で行いました。

GRB(Gamma-ray burst)

GRB(Gamma-ray burst)

埼玉大学SaCRA望遠鏡を使って、GRB140907Aの検出に成功しました!

フィルター:R

積分時間:1400s

拡大図はこちら

中高生の天文学研究

中高生の天文学研究

子どもたちの天文分野に関する興味はとても高い一方、「地学」が開講されている高校が少ないこと、天文分野に詳しい教員が少ないこと、等のために、なかなか観測や研究の活動が難しい状況です。

そこで、私たちの研究室では、中学生・高校生を対象として、天文分野の研究指導を年間通じて行っています。

中高生が自分たちで観測を行い、専門家と同じ解析手法を用いてデータ解析を行い、そこから考察や議論を行って研究発表を行うという一連の研究活動を経験してもらいます。

詳しくは、中高生の研究発表一覧をご覧ください。

学位論文(卒業研究、修士論文、博士論文)

2025年卒業 第16期生

2025年卒業 第16期生- 博士論文

- Near Infrared Photometric and Spectroscopic Surveys of Young Very Low-mass Objects in the R CrA region (R CrA領域における若い超低質量天体の近赤外線探査観測) 金井昂大

- 高銀緯分子雲における可視分光星形成探査 高山颯太

卒業論文

2024年卒業 第15期生

2024年卒業 第15期生- 卒業論文

- ペルセウス座分子雲B1領域における若い超低質量天体の近赤外測光観測 小柳香

- 天文分野に関する理解度・意識調査と令和の天文教育の分析 奥田大翔

- 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAと三波長同時偏光撮像装置MuSaSHIを用いた

太陽系外惑星の多波長同時トランジット観測 佐藤陸人

2022年卒業 第13期生

2022年卒業 第13期生- 卒業論文

- 高銀緯分子雲における星形成の可視分光探査 佐々木優

2021年卒業 第10期生・第12期生

2021年卒業 第10期生・第12期生- 修士論文

- 太陽系外惑星大気の多波長トランジット測光観測 石岡千寛

- すばる望遠鏡/MOIRCSを用いたへび座分子雲における若い超低質量天体の

近赤外線分光探査 大出康平 - UKIRT/WFCAMを用いた近傍星形成領域における若い超低質量天体の

近赤外測光探査 金井昂大 - はえ座分子雲における若い超低質量天体の近赤外線測光探査 伊佐勇亮

- 可視小型エシェル分光器の改良と性能評価 小田倉航

- UH88/WFGS2を用いたスリットレス分光観測による星形成探査 重吉拓海

卒業論文

2020年卒業 第11期生

2020年卒業 第11期生- 卒業論文

- raspberry piを用いた可搬型天文・気象観測装置の作成 鵜澤由規

- 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAを用いた前主系列星のHα輝線測光探査 田村泰樹

2019年卒業 第10期生

2019年卒業 第10期生- 卒業論文

- SaCRA/MuSaSHIを用いた系外惑星の多波長トランジット測光観測 石岡千寛

- 可視分光観測による高銀緯分子雲における星形成探査 岩澤司季

- へび座分子雲における若い超低質量天体の分光探査 大出康平

- RCrAにおける若い超低質量天体の近赤外測光探査 金井昂大

2018年卒業 第7期生・第9期生

2018年卒業 第7期生・第9期生

- 修士論文

- へび座分子雲における若い超低質量天体の近赤外測光探査 小田達功

- 高銀緯分子雲における星形成の分光探査観測 平塚雄一郎

- 三波長同時偏光撮像装置の性能評価 荒沼佳純

- 銀河面における前主系列星の広域探査 木内穂貴

卒業論文

2017年卒業 第8期生

2017年卒業 第8期生

- 修士論文

- 埼玉大学望遠鏡・観測装置制御系“SaCRAシステム”の開発 柴田吉輝

- 岡山91cm望遠鏡を用いた銀河系円盤付近における前主系列星の近赤外変光探査 伊藤茉由

- オリオン座分子雲における若い超低質量天体の赤外探査 北島隆太郎

- 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAを用いた太陽系外惑星大気の観測 清水孝志

- 三波長同時偏光撮像装置 “MuSaSHI”偏光観測ユニットの開発 清野玄太

- 銀河面付近におけるTタウリ型星の広範囲探査 中村一貴

- 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRA用エシェル分光器の開発及び性能評価 宮川遼太

- 天文分野に関する理解度・意識調査と天文学教育の分析 吉田康貴

卒業論文

2016年卒業 第5期生・第7期生

2016年卒業 第5期生・第7期生

- 修士論文

- 3波長同時偏光撮像装置の開発 潮田和俊

- へび座分子雲における若い超低質量天体の探査 小田達功

- 埼玉大学55㎝望遠鏡SaCRA用エシェル分光器の開発 窪田悠

- 埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAを用いたV1647 Oriにおける変光探査 佐藤耕平

- はくちょう座分子雲 S106領域における若い超低質量天体の探査観測 馬場優芽乃

- UH2.2m望遠鏡を用いた高銀緯分子雲における星形成探査 平塚雄一郎

- 韓国と日本における公開天文台を活用した天文教育の状況 李 銀知

卒業論文

2015年卒業 第3期生・第4期生・第5期生・第6期生

2015年卒業 第3期生・第4期生・第5期生・第6期生

- 修士論文

- へびつかい座分子雲における若い惑星質量天体の探査観測 星久樹

- 埼玉大学55cm望遠鏡システムの性能・精度評価試験と望遠鏡制御開発 石橋遥子

- すばる8.2m望遠鏡/MOIRCSを用いたへび座分子雲における若い超低質量天体の

探査観測 佐藤太基 - オリオン座分子雲における近赤外撮像観測を用いた若い褐色矮星の

探査 前田恭伸 - 埼玉大学55cm望遠鏡観測システムにおけるプログラム開発 居倉聖

- おおかみ座分子雲における超質量天体の探査 前原雄太

卒業論文

2014年卒業 第3期生・第5期生

2014年卒業 第3期生・第5期生

- 修士論文

- すばる望遠鏡を用いた若い超低光度天体の分光観測 高原佑典

- 埼玉大学55cm望遠鏡を用いたTRIPOL(3色同時撮像偏光装置)の試験観測と

その性能評価 潮田和俊 - 小型望遠鏡を用いた太陽観測教材の開発 塩田真彩

- UH2.2m望遠鏡を用いた高銀緯分子雲HLCG92-35における星形成の探査 源川貴大

卒業論文

2013年卒業 第2期生・第4期生

2013年卒業 第2期生・第4期生

- 修士論文

- 高銀緯分子雲HLCG92-35に対するTTauri型星探査 大島吾一

- 埼玉大学55cm望遠鏡を用いた月の地球照の可視測光/分光観測 荒谷健太

- UKIRT3.8m望遠鏡を用いたおおかみ座分子雲における超低質量天体探査 榎本藍子

- すばる8.2m望遠鏡を用いたへび座分子雲の測光観測 佐藤太基

- 埼玉大学55cmの性能評価と太陽系外惑星のトランジット観測 高井大地

- UH2.2m望遠鏡を用いた可視分光観測による星形成の探査 中里佳織

卒業論文

2012年卒業 第3期生

2012年卒業 第3期生

- 小中学校の天文学習を目的とした可搬型星空カメラの開発 加藤卓磨

- すばる望遠鏡を用いた若い超低光度天体の分光観測 高原佑典

- 月の地球照観測~月を鏡に見た地球のすがた~ 西埜百々

- へびつかい座分子雲L1709領域における星形成探査 星久樹

- 太陽観測用小型分光器の製作と応用 坂江隆志(長期研修生)

2011年卒業 第2期生

2011年卒業 第2期生

- 埼玉大学望遠鏡を用いた太陽系外惑星のトランジット観測 大島吾一

- 月の地球照観測 〜生命のある惑星探査について〜 鈴木愛里

- ヒマラヤ・チャンドラ望遠鏡を用いた若い褐色矮星のZバンド撮像観測 立澤麻衣

2010年卒業 第1期生

2010年卒業 第1期生

- 太陽系外惑星のトランジット観測に向けて 太田昇

設備

2012〜 新望遠鏡<55cm反射望遠鏡>

教育学部H棟屋上に設置されています。詳しくはこちら

〜2011 旧望遠鏡<40cm反射望遠鏡>

教育学部H棟屋上に設置されていました。

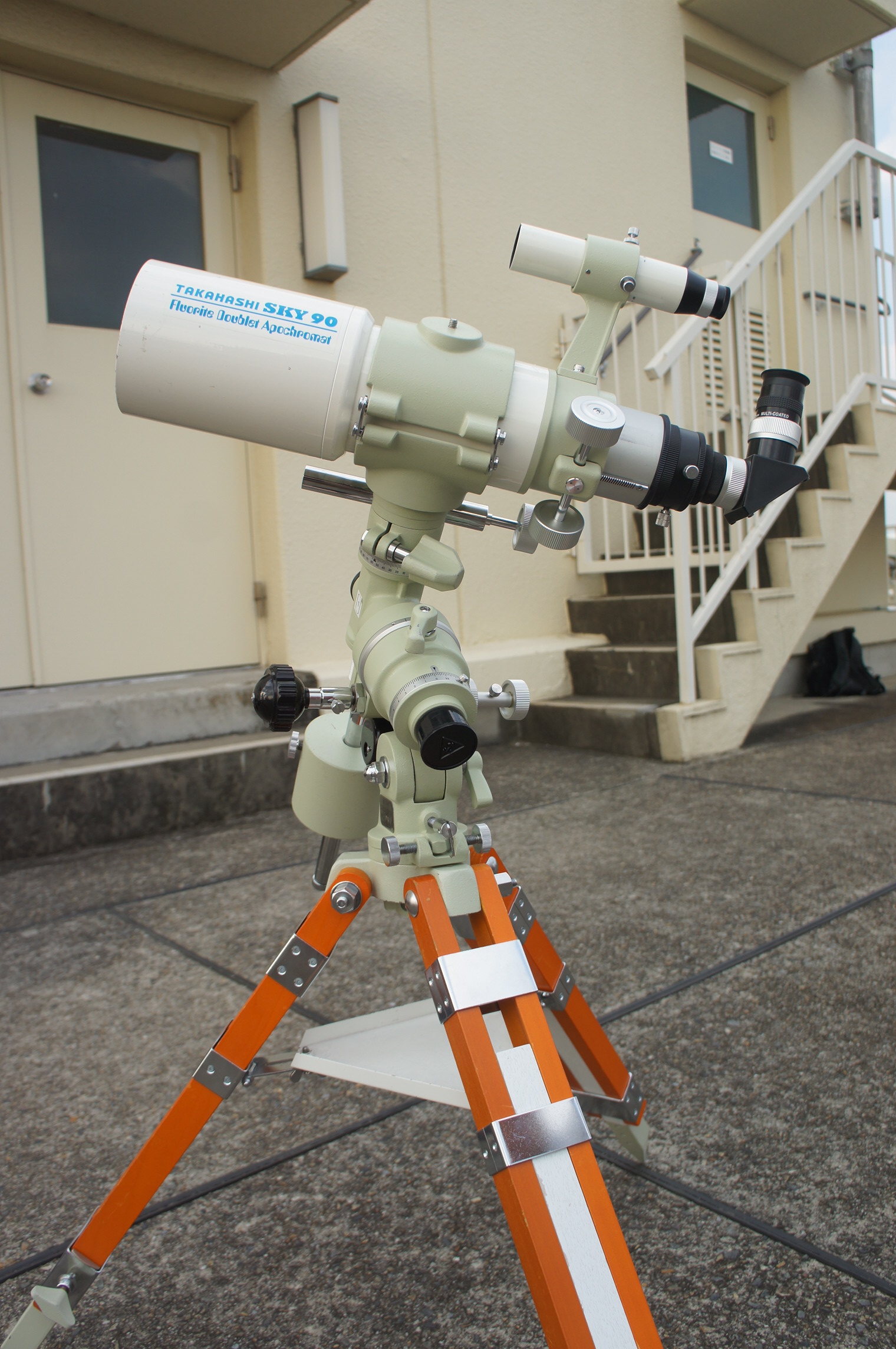

ドイツ式反射望遠鏡です《三鷹光器製》

皆既月食観測中の望遠鏡(右)

| 1 | 2 | 3 |

|---|---|---|

|

|

|

f=2415mm D=210mm 1台 |

f=825mm D=103mm 1台 |

f=500mm D=90mm 4台 |

| 4 | 5 | 6 |

|

|

|

f=910mm D=80mm 1台 |

f=355mm D=60mm 3台 |